公開日:2022.12.27

更新日:2024.09.27

プラスチックの原料「ナフサ」ってなに?わかりやすく解説します!

私たちの暮らしを豊かにしてくれるプラスチック。プラスチックが石油からできていることは、みなさん知っていると思います。

もっと詳しくいえば、プラスチックは、石油を精製して得られるナフサという油を熱分解反応させたものが原料になります。

今回は、プラスチックがどのようにしてできるのか、プラスチックの原料になるナフサとはどのようなものなのかを、簡単にわかりやすく説明します。あわせて、プラスチックの種類についても解説します。

ナフサってどんなものなの?

ほとんどのプラスチックは、石油を生成して得られる「ナフサ」という油を原料にして作られています。

石油は、何千メートルもの地下に埋蔵されています。掘り出されたままの石油は「原油」とよばれ、真っ黒でドロドロとした液体です。

この原油を、精製プラントで加熱し、蒸留すると、いったん蒸気になります。

それを冷やしていく中で、ガソリンや灯油、軽油などさまざまな成分の油に分けます。その一つが「ナフサ」で、このナフサがプラスチックの原料となります。

ちなみにナフサは、英語では「naphtha」と書きます。カタカナの方が書きやすいですね。

ナフサは常温で蒸発しやすい性質をもつ油で、さらに精製するとガソリンになります。未精製のガソリンなので「粗製ガソリン」とよばれることもあります。

ナフサからどうやってプラスチックを作るの?

ナフサは液体ですが、800℃以上の高温の炉の中に送り込むと、「熱分解反応」という反応を起こします。

すると、気体の「エチレン」や「プロピレン」などの、プラスチックのもとになる石油化学基礎製品がつくられます。

これらの物質は、「水素」と「炭素」がむすびついた「分子」で、「モノマー」とよばれます。

この分子をたくさんつなぎ合わせて、「ポリエチレン」や「ポリプロピレン」などの、プラスチックの原料がつくられます。

これらの原料に、製品に加工しやすいように添加剤を入れ、小さな粒にしたものを「ペレット」(写真)といいます。

このペレットから、さまざまな形のプラスチック製品が作られるのです。

原油の中でどれくらいがナフサになるの?

石油がほとんど取れない日本では、石油を輸入に頼っています。もちろんナフサも、原油を輸入してナフサを作ったり、ナフサそのものを輸入したりしています。

2022年に消費されたナフサの量は、3,639万キロリットル(※1)(重さに換算すると2,547万t(※2))です。

そのうち、輸入した原油を日本で精製して作られたナフサが1,419万キロリットル(※1)、ナフサ単独で輸入した量が2,220万キロリットル(※1)です。

そのナフサから、951万トン(※1)のプラスチックが製造されました。

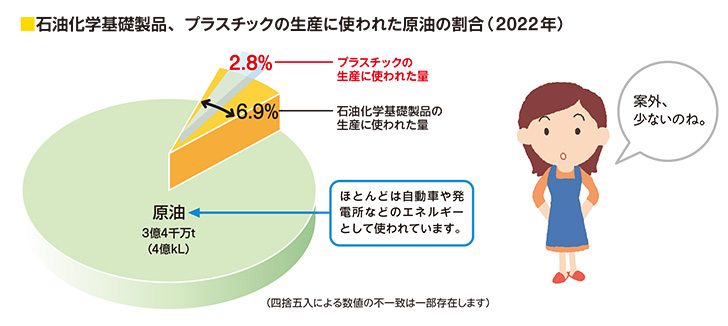

2022年に日本で消費された原油は、4億キロリットル(※3)(3億4千万トン(※2))でした。

プラスチックの製造に使われた原油は、4億キロリットルのうちの、たった1,119万キロリットルということになります。計算すると、全体のたった約3%しかありません。

原油のほとんどは自動車や発電所などのエネルギーとして使われています。プラスチックに必要な石油の量は、意外と少ないことが分かります。

(※1)石油化学工業協会「石油化学工業の現状」2022 年版より

(※2)液体である原油やナフサは体積(キロリットル)で表し、固体であるプラスチックは質量(トン)で表します。このため、原油とナフサの体積を質量に換算して計算しています。

(密度は原油0.85g/cm3、ナフサ0.7g/cm3)

(※3)輸入したナフサを精製するのに使われた原油の量を含みます。

石油の価格は、世界のさまざまな事情で価格が変動します。

ここ数年は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行や、ロシアとウクライナの戦争により、石油の価格は上昇しています。

それにともなって、石油から作られるナフサの価格も上昇しています。プラスチックはナフサから作られているので、プラスチック製品の価格も上昇しています。

プラスチックにはどんな種類があるの?

ナフサから作られたプラスチックには、たくさんの種類があります。それぞれに特徴があり、それに合った用途で使われています。

たとえばペットボトルでは、本体はポリエチレンテレフタレート(PET)、キャップはポリエチレン(PE)、ラベルはポリスチレン(PS)といった具合です。

プラスチックの名前の由来

プラスチックの中には「ポリエチレン」や「ポリプロピレン」など、「ポリ」という名前がついているものがたくさんあります。「ポリ」というのはギリシャ語で、日本語の「たくさん」という意味です。

ちなみに、ポリ袋の材料になるポリエチレンは、「エチレン」という分子がたくさんつながっているという意味です。1000個以上のエチレン分子がつながって、「ポリエチレン」になります。

また、ペットボトルのペット(PET)は、英語のポリエチレンテレフタレート(Poly EthyleneTerephthalate)から、頭文字の「PET」をとったものです。

| プラスチックの名前 | 略語 | 性質 | おもな使いみち |

|---|---|---|---|

| ポリエチレン [低密度ポリエチレン][高密度ポリエチレン] | PE | 油や薬品に強く、加工しやすい。 燃えやすく、水に浮く。 | ポリ袋、ラップ、バケツ、ポリタンクなど |

| ポリエチレン テレフタレート | PET |

透明で圧力に強く、薬品にも強い。水に

沈

む。 |

ペットボトル、食品 容器、磁気 テープ、 絶縁 材料など |

| ポリスチレン | PS | 透明でかたく、断熱保存にすぐれている。水に沈む。

発泡 ポリスチレン(発泡スチロール)になる。 |

CDケース、食品容器、梱包 緩衝材 、魚箱(トロ箱)など |

| ポリプロピレン | PP | 熱に強く、100℃でも変形しない。水に浮く。 | 医療器具 、自動車部品、繊維、トレイやコンテナなど |

| ポリ塩化ビニル(塩ビ) | PVC | 薬品に強く

燃

えにくい。水に

沈

む。

可塑剤をまぜると硬

くもやわらかくもできる。透明でかたく、断熱保存にすぐれている。水に沈む。

発泡 ポリスチレン(発泡スチロール)になる。 |

パイプ、継手、

建材、フィルム、シートなど

|

| アクリル 樹脂 | PMMA | うすい透明な板をつくりやすい。水に沈む。 | 屋外

看板展示ケース、窓、水槽など |

その他のプラスチックの種類と名前

上の表で紹介したプラスチック以外にも、さまざまなプラスチックがあります。

丈夫だったり、酸素を通しにくかったりと、それぞれの特徴をいかした用途に使われます。

| 名称 | 略語 | 性質 | おもな使い道 |

|---|---|---|---|

| AS樹脂 | SAN | 透明。きずつきにくい。 | 調味料容器、使い捨てライター、電気製品 |

| ABS樹脂 | ABS | 不透明。われにくい。熱に強い。 | 旅行用トランク、家具、パソコン |

| ポリカーボネート | PC | 透明でわれにくい。熱に強い。 | CD、携帯電話、ノートパソコン、カーポートなど |

| ポリアミド(ナイロン) | PA | 丈夫。酸素を通しにくい。 |

ファスナー、レトルト食品の袋、自動車部品、つり糸など |

| ポリ乳酸 | PLA | 植物が原料なので、作るときに出る 二酸化炭素 が少ない。透明でかたい。熱に弱い。 | ごみ袋、食品容器など |

使い終わったプラスチックを 資源として分別する方法は?

上の表で、プラスチックの名前などを説明しました。

ここで困るのが、使い終わったプラスチックを資源として出すとき、どのように分別すればいいのかということです。

そんなときは、プラスチック製品に記されている「識別マーク」を参考にしましょう。

この識別マークは、日本では「資源有効利用促進法」により、資源の分別回収のために定められているものです。

たとえば、上の写真のペットボトル容器は、本体がポリエチレンテレフタレート(PET)、ラベルがポリスチレン(PS)など、キャップがポリエチレン(PE)などのプラスチックでできています。

ラベルに記載されている識別マークをみると、本体は「PET(飲料・酒類しょう油用のPETボトルの意味)」、キャップとラベルは「プラ(プラスチック製容器包装の意味)」のごみに分別すればいいことがわかります。

プラスチックは、この識別マークを参考にするなどして、正しく分別しましょう。

まとめ

プラスチックの原料は石油ですが、その石油の中から取り出されたナフサが、プラスチックになることを学びました。

またナフサからは、さまざまなプラスチックが作られることも知っていただけたと思います。

こうして作られたプラスチックは、実にたくさんの種類があり、私たちの暮らしを支えてくれています。

プラスチック製品は大切に使い、使い終わったら、ラベルなどに記されている識別マークなどを確認し、資源として正しい分別につとめましょう。